剧风营

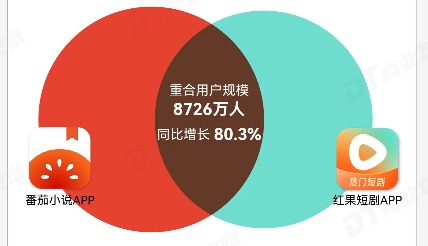

剧风营昨天《人物》官方账号发了一篇文章,讲述了49岁的华东师范大学中文系教授、博士生导师汤拥华在“沉迷”短剧一年后的一些感悟。

这篇文章不仅标志着短剧作为一种非常市井的文化现象,被堪称“高级知识分子”的人看到且正视,更是提出了非常多有意思的议题。

图片来源:《人物》汤拥华在今年华东师范大学的毕业典礼上致辞。

短剧爽感的本质在于“无纠结”

之前已经有很多文章分析过为什么短剧看起来爽,以及为什么我们喜欢看让我们感觉爽的剧。无论原因如何,总之以往的观点是,相比经典作品,短剧的爽是一个很low的东西。但汤拥华作为一个中文系教授没有一味维护那些所谓的经典作品,而是从更加客观的角度去看待短剧的“爽”。

他认为剧的核心是“情绪满足”而非“情节逻辑”。短剧不依赖复杂情节悬念,而是通过 “情绪悬念”持续满足观众的情感需求(如《被偷听心声后豪门全家追着我宠》),避免误解带来的纠结,追求直接的情绪安慰。

图片来源:网络

对比经典文学,如金庸笔下黄蓉与郭靖的细腻情感、亨利・詹姆斯《鸽翼》的道德纠结,短剧完全摒弃“纠结”,用“爽利答案”(如身份反转、金钱解决问题)快速推进剧情,本质是在提供一个“无摩擦的想象世界”。

而且这种“爽感逻辑” 是市场选择的结果,也是媒介特性(短时长、碎片化)的共谋,但不一定就是短剧的本质属性。若技术允许,如更长的时长、互动化的叙事,短剧能否容纳类似《鸽翼》的道德纠结呢?这是否代表着短剧有未来转型的可能?

短剧是现代社会的情感与观念变迁的镜子

经典作品之所以叫经典作品,因为他们流传太长时间了。当然经典文学如《红楼梦》、《简爱》等能跨越阶层、身份差异,让不同人产生共鸣。但这些作品无一例外,太“过时”、“落后”了,他们已经不太能从表象上反映当今的文化现象,社会心理。

而短剧作为一个快消品,可以即时反映当下情感与观念变迁,这种时代、文化、情感上的接近性是人们喜欢它的重要原因。

比如目前的很多短剧反映的婚恋观,正从传统的 “相识相知、瓜熟蒂落”转向“利益交换优先”(如霸总剧先发生关系、给钱、闪婚,再发展感情),体现对传统爱情叙事的不信任。

而“大女主”“扮猪吃老虎” 等套路凸显目前流行的“个人主义”,而 “男人只会影响我拔刀的速度”这样的台词流行,反映现代女性对个体独立的极致追求。

而短剧中“千亿富豪当保安”“清洁工是大家闺秀”等设定,本质是底层人民对于“阶层跨越的幻想投射”。

图片来源:网络

汤拥华也提出,短剧的“精神在评论区”。跟传统电视剧不同,评论区是短剧不可或缺的部分。观众通过弹幕剧透、呼朋引伴、筛选 “无虐点” 内容,共同营造欢乐氛围;甚至反向影响创作,形成“观众主导的创作闭环”。如此前“下跪打脸” 的剧情特别多,在被观众吐槽后,此类情节正在逐步减少。

避免陷入 “高雅文化的自以为是”

汤拥华承认看短剧有“堕落感”,但认为其价值在于:避免读书人陷入“高雅文化的自以为是”,通过观察短剧理解更广泛人群的情感需求 ——“哪怕是刷短剧、听八卦,也是对抗封闭、理解他人波澜壮阔人生的方式”。

在今年华东师范大学的毕业典礼上,汤拥华提出了一个颇具短剧风的比喻:大学文科的教师,还有中小学不甘心只讲知识点的教师,常常感觉就像是坐在咖啡馆里接受审问,对面一身贵气的阿姨满脸怒气,啪的丢过来一张卡:给你五十万,离开我儿子!这个时候是真屈辱啊,五十万,少个零就直接扔回去了,多个零就留下了,这不多不少,咋办呢?

这个例子调侃了文科的“实用性困境”。如今的高校中的文科,尤其是中文系,从过去的自由沙龙、重视积累,转向“非升即走”“数论文篇数” 的量化考核,年轻学者(“青椒”)压力巨大,灵气被消磨。而中文系大学生们普遍重论文轻创作,用理论抽象化经验,缺乏对真实情感的体会,与“文学即人情”的本质脱节。

而看看短剧可以让年轻学者们接触到更真实、有温度的生活,不要陷入无穷无尽的理论化中。

汤教授的讨论也引发人们更深的思考,在“文科压缩名额”的背景下,中文系是否需要从“培养学者” 转向 “培养文化实践者”?例如,开设 “文化创意”“媒介批评” 等课程,让学生既能解读短剧,也能参与短剧创作,在流行文化中注入人文深度。

对短剧的批判

汤拥华对短剧的观点当然并不全是正面。短剧有很多问题,最重要的是,它形成一种信息茧房,绕让每个人都活在“自己喜欢的短剧类型” 里,这样一来,不同群体缺乏共同的文化文本(如《老友记》《还珠格格》曾是跨群体的共同记忆),那社会共识如何形成?例如,年轻人不懂《上甘岭》,长辈不理解“大女主”,这种代际文化断裂是否会削弱社会凝聚力?

所以在这种情况下,一些受过高等教育的学者、教授其实应该承担“文化翻译”的角色,例如,就他自己而言,引导学生解读不同群体的文化偏好,理解差异背后的生活经历,而非简单批判 “肤浅” 或 “守旧”。

无论如何,汤拥华教授对短剧的观察角度,丰富了行业视角,将短剧的流行置于更广阔的社会、技术、教育语境中,从“现象描述”走向“机制分析”,从“价值判断”走向“路径探索”,这也许能为我们理解流行文化与传统人文教育的关系提供新的视角。

图片来源:《人物》