三里屯信息流

三里屯信息流过去两年,保健品成为跨境品牌抢夺的新增量。

抗衰养颜、肠道健康、脱发、助眠……消费者的健康焦虑正催生出一系列细分需求,也让这个“有天花板、有复购、有消费升级驱动”的类目再次升温。代工厂转型做品牌,美妆团队跨界入局,不少跨境玩家正在靠稀缺性和创新性快速打出声量。

比如,斯维诗通过氨糖类产品切入中老年关节养护,EZZ成长丸专攻儿童补钙长高,而在今年春季,一款名叫 “小主无湿轻”的祛湿胶囊更是在抖音30天卖出1亿元,杀入抖音保健榜Top3。

就在竞争愈演愈烈的当下,3月25日,腾讯官方发布了关于保健品类目的准入条件以及运营规范新规意见征集。

意味着这条长期游走在平台边缘的高敏感品类,终于拿到了微信小店的 “入场券”。

但平台放开不等于随便能做,反而进入了一个 “有规矩、有门槛、但也有空间”的全新阶段:平台对资质有更明确的要求、对素材投放更严格,但也为真正合规、有能力的品牌留下了空前的窗口期。

这篇文章,我们将结合平台政策与一线实操,回答三个问题:

1、为什么说跨境保健品在中国仍有长期机会?

2、为什么腾讯生态是当下更值得重点投入的阵地?

3、微信小店开放之后,该如何科学投放、稳定增长?

不论你是刚准备入场的品牌方,还是负责投放落地的执行团队,还是正在关注赛道机会的从业者,这篇文章会帮你更清楚地判断“值不值得做、怎么做”。

跨境保健品,在中国市场的掘金机会远未见顶!

要说这几年还有哪些行业在稳步上涨,保健品一定算一个。

你是否也察觉到,越来越多年轻人开始主动为健康“氪金”?

过去被贴上“爸妈专属” 标签的保健品,如今正在迅速渗透年轻一代的日常生活。护肝片、助眠软糖、补铁口服液、抗氧化精华……这些曾经只在药店货架上出现的关键词,如今成了社交媒体上的热门话题、直播间里的爆品,甚至成了朋友圈里的“养生日常”。

消费理性?价格敏感?在保健品这个赛道上,似乎不太适用。

博观研究院数据显示,中国营养保健品市场近年来持续保持10%以上的年复合增长率,预计到2025年,市场规模将突破4300亿元。在当下整体承压的市场环境中,这无疑是一条亮眼的增长曲线。

这波“健康消费”的崛起,既是用户意识觉醒的结果,也离不开内容平台的推波助澜。从功效教育到生活方式种草,新需求、新场景不断被激发,直接推动了产品结构和用户心智的双向升级。

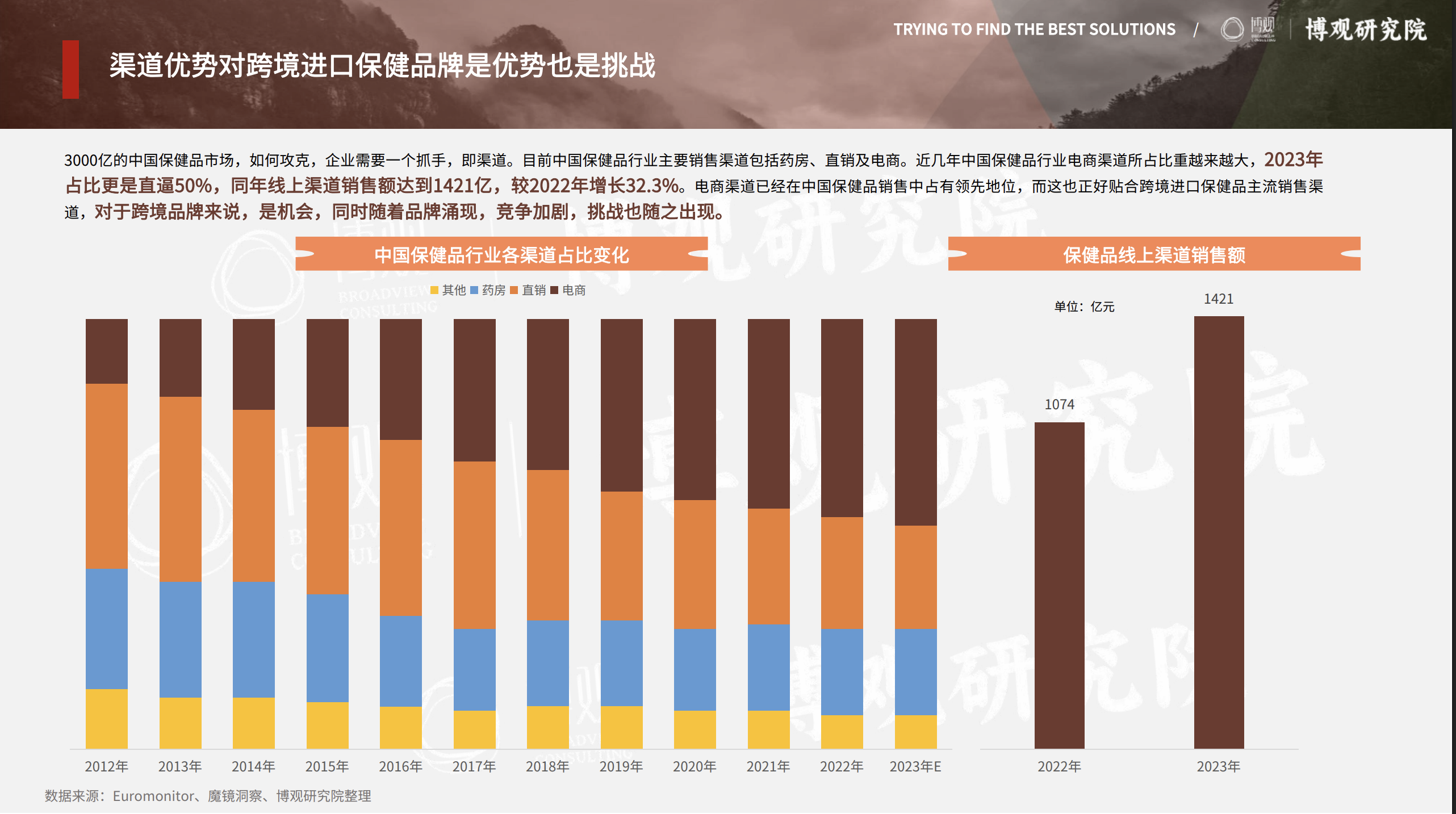

而电商,正是这些需求爆发的主阵地。

仅在2023年,电商渠道的保健品销售额就超过1421亿元,占据整个市场的一半以上。平台的流量结构变了,用户的决策路径也跟着变了。对于品牌来说,电商已经不只是成交渠道,更是影响用户决策的第一触点。

在这样的流量生态下,跨境保健品正迎来“二次腾飞”的窗口期。

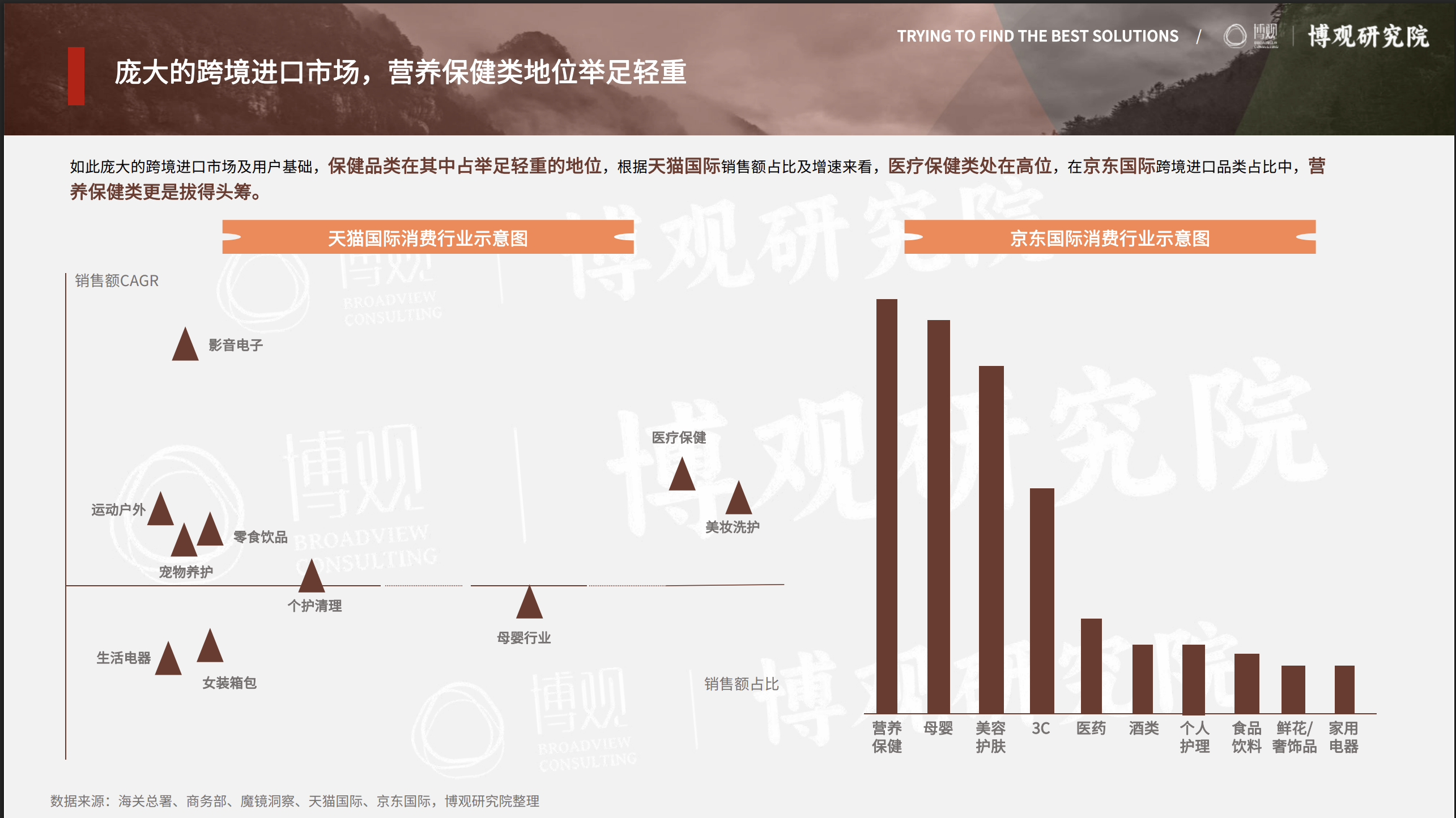

一方面,中国跨境电商用户规模接近两亿,营养保健品始终是其中的“常青类目”;

另一方面,像精致妈妈、健身人群、成分党这样的圈层用户,对进口产品依然有不错的接受度。

当然,今天的用户早已不再迷信“进口=高级”。

他们看品牌、看配方、看成分来源,也看包装审美。但只要产品靠谱、定位清晰、讲得通逻辑,跨境品牌依然拥有不错的起跑线,尤其是那些具备原料优势、配方壁垒和品牌信任感的玩家,在这轮竞争中更容易脱颖而出。

更重要的是,这轮增长,远未触顶。

目前中国人均保健品年消费额仅为美国的23%,渗透率也处于较低水平,市场整体仍在持续扩容。

换句话说,今天看到的只是早期红利,未来还有更大的增量空间。这不是一次短期爆发的风口,而是一个正在稳步生长的长期市场。

一个新的窗口正在打开

过去,内容平台是跨境保健品的主要起盘阵地;如今,一个新的窗口正在打开。

微信小店正式放开保健品类目——这不仅是一个“新增渠道”,更是一个值得重配资源、重新关注的窗口期机会。

1、类目刚开放,竞争尚未内卷:抓住“起跑红利”

在其他平台,很多品牌都验证过一个残酷的规律:红利期错过一次,后面就要付出十倍代价。等赛道拥挤、同质化加剧,再想起量,不但测款成本高,连测试空间都被压缩。

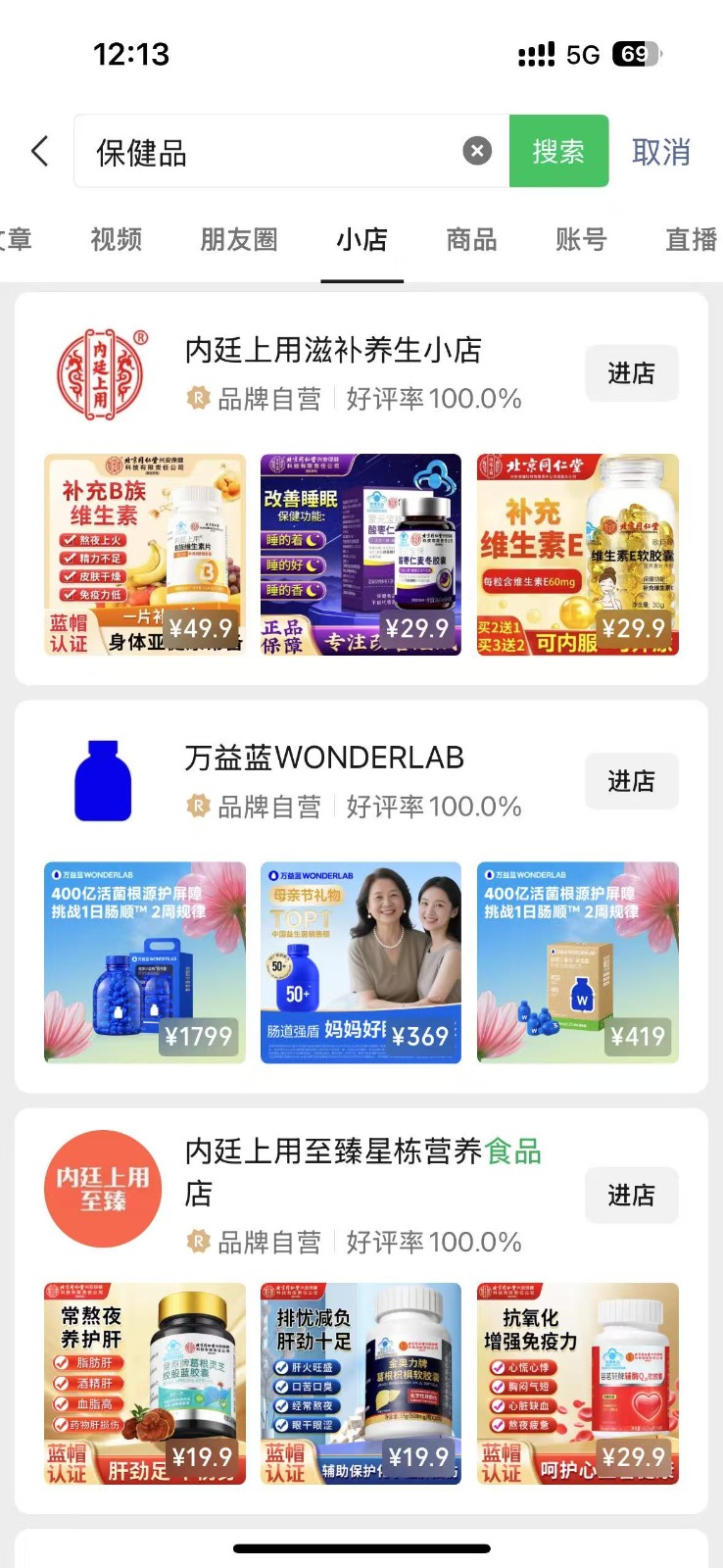

如今,微信小店刚上线“保健食品/膳食营养补充食品”类目,整体仍处于起步阶段——入驻品牌有限,尚未形成规模。

这时候进场,不用一上来就跟几十个账号抢流量,也不用天天卷素材、拼爆款。

你可以有节奏地测试不同素材方向,探索适合自己产品的人群打法,更容易跑出反馈、稳定起量。

这也是为什么,微信小店的类目放开不是渠道补充,而是一场重新起跑的机会。比起在拥挤赛道里厮杀,现在进场,意味着你可以站在更前的位置、更稳的节奏上慢慢起步。

2、高门槛即高壁垒:微信小店的“净土”优势

目前,微信小店对品牌资质有明确要求,只开放给具备蓝帽等正规资质的产品,贴牌、杂牌基本无法入驻。

门槛确实比内容电商高,但也正因为如此,平台自然形成了“防卷机制”,整体生态更干净、竞争秩序更理性。

对那些具备正规资质、供应链基础和内容能力的跨境品牌来说,这恰恰是一种筛选后的利好:清晰规则、可控节奏,无需耗在“拼低价”和“抢眼球”上,更适合沉淀品牌、打稳基础、做长期复购。

3、微信广告 + 小店 + 私域社群,有利于品牌沉淀用户、推动复购

微信生态相比其他平台的最大优势在于:不仅能靠广告高效引流,更能通过社交关系沉淀用户、推动复购。

用户通过微信广告进入小店成交,随后沉淀进私域社群,实现从首单转化到多次复购的闭环链路。

对于保健品这类高复购、高信任门槛的品类,这种模式天然适配:广告拉新,社群承接,长期价值靠信任驱动。相比一味追爆款、拼素材的短线打法,这种结构更适合长期经营。

在如今动辄内卷、流量分散的市场里,还能“跑通、跑稳、做长线”的机会,确实不多了。

我们总结了跨境保健品的完整投放流程

认清机会是一回事,真正能上线跑量又是另一回事。

尤其如果流程不熟,甚至连 “广告投出去”都可能成为难点。

我们总结了跨境保健品的完整投放流程,从入驻到上线,建议提前准备,避免被卡,拖慢投放节奏。

第一步:准备合规的开户主体和资质

要想在腾讯生态投放,第一步是完成广告主主体的开户申请。不同身份主体需提交不同资质:

● 基本资质:营业执照、法人身份证(正反面)、商标注册证& 授权书(如投视频号还需额外授权)

● 行业资质:

境内品牌方:需提供《食品经营许可证》、《中华人民共和国海关进口货物报关单》或《入境货物检验检疫证明》

境外品牌:需提供《境外执照》《腾讯广告境外代理承诺函》及报关类资料(报关单或检疫证明)

其中,报关单需带“保健”字样,并支持海关官网查询,建议使用品牌方的原始报关单。如果由国内代理发起,还需提供报关单位的广告主授权书。

第二步:商品申请加白

完成开户后,需为每个商品单独申请“加白”,即准入白名单。海外保健品类目属于「医疗健康 → 海外保健食品」,每款商品都必须独立走审核流程,不可一号多投、也暂不支持发布组合商品(同产品不同规格/口味组合除外)。

第三步:加白通过后,缴纳保证金

商品审核通过后,还要缴纳保证金,金额按产品风险等级划分:

● 一级:需缴纳20万元

● 二级:三高、减肥,需缴纳10万元

● 三级:大部分海外保健食品,需缴纳4万元

只需按最高风险等级缴纳一次,后续新增商品不重复缴纳。

第四步:新建商品库,完成准入流程

广告账户和商品加白均通过后,品牌方需在后台新建商品库,为每款商品提交完整信息并等待系统审核。

腾讯平台对保健品有明确要求:一个店铺只能投放一款商品,每个商品都必须单独准入,不支持组合装或一店多品。

商品信息审核通过后状态将变为“已通过”,此时才具备建广告计划、正式上线的条件。

整个流程听起来不算复杂,但因为涉及多类资质、授权、报关等,稍有遗漏就可能被打回修改,建议提前规划资料收集与流程推进节奏。

流程打通只是起点,真正决定广告能不能跑起来的,是后续的素材。接下来,我们将聚焦素材怎么做、话术怎么写,才能在“高敏类目”里顺利通过审核、顺利起量。

素材怎么做?先避雷,再起量

很多跨境保健品品牌跑不动,并不是产品不行、策略不行,而是从一开始就踩中了合规“红线”。

腾讯广告对保健品类目的审核要求,在所有平台中算得上“最细、最严”之一。

尤其是跨境产品,监管更严格,踩线就会被限流,甚至根本投不出去。

所以,素材制作的第一原则是:先避雷,再谈起量。

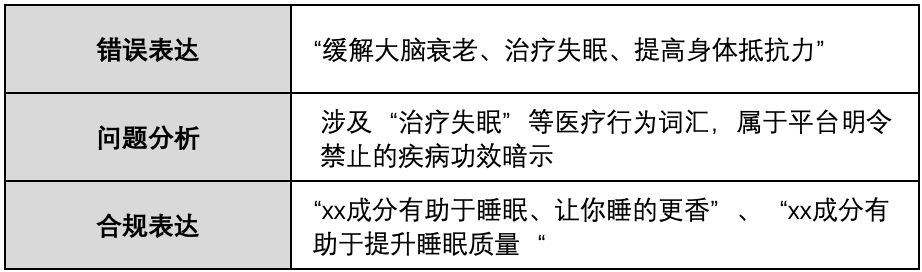

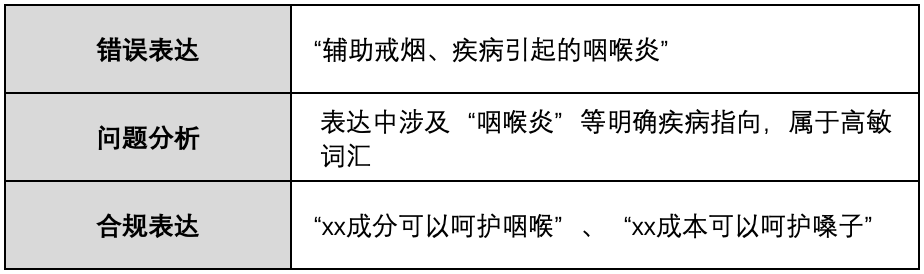

1、合规表达底线:什么能说、什么不能说?

在宣传海外保健品功效时,平台已明确界定“可用词”和“禁用词”的范围。任何直接或间接指向医疗行为、暗示治疗效果或提及疾病名称的词语,都属于严格禁止的内容。

以下为高风险/禁止使用的表达关键词:

● 疾病及相关: 脂肪肝、高血糖、血压高、肿瘤、关节炎、风湿、抑郁症、失眠(直接指向疾病)、改善/治疗XX疾病等。

● 医疗功效暗示: 降低/升高XX指标(直接指向疾病指标)、药到病除、根治、治疗、改善(直接指向疾病)、滋补(具医疗功效暗示)、调节视力/疾病等。

● 国内保健品禁用功效: 辅助降血脂、增强免疫力(作为产品直接功效宣传时)。

● 绝对化承诺:效果最佳、完全无副作用等。

● 直接指向症状的违禁词:血脂高、肚子大、头晕目眩、四肢麻木、指甲有竖纹、爱掉头发、血管越健康等。

比如推广产品是护肝片——

错误表达:“可以治疗肝不好、肝问题、半夜自动醒时因为肝不好”。

问题分析:不能涉及症状类疾病、涉及疾病类词汇。

再比如推广产品是鱼油软胶囊——

错误表达:“辅助降血脂、软化血管”。

问题分析:平台禁止提及“血脂”“血管”等医疗器官及疾病相关功能。

即使这些功效在国外宣传中普遍使用,但在腾讯广告体系内,一旦涉及“治疗”、“改善病症”类话术,就是直接踩线。

2、表达方式建议:状态 + 成分 + 功能支持

方向选对了,表达方式也不能出错。

在腾讯广告的审核标准中,推荐使用的结构是:状态描述 + 功能成分 + 支持性功能表达。这种写法既体现产品成分的价值,又能有效规避“疗效暗示”的风险。

以下是几类常见爆品场景,分别对比了错误写法 vs 合规表达,大家可以参考一下:

(1)褪黑素软糖 —— 睡眠调节类产品

(2) 润喉糖 / 草本含片 —— 喉咙护理类产品

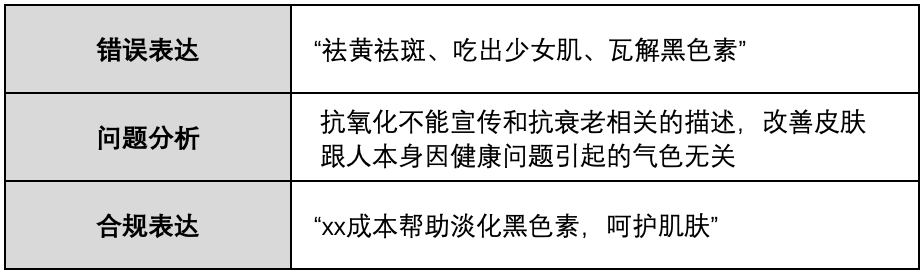

(3)胶原蛋白 / 烟酰胺类 —— 美容抗氧化类产品

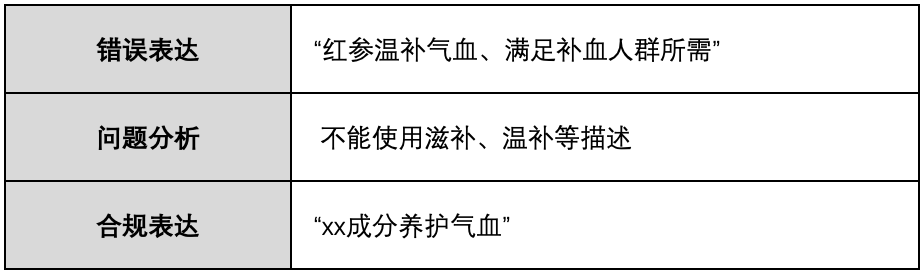

(4) 红参 / 补铁类 —— 气血调理类产品

总之,即使某些成分确实具备医学研究背景或已有健康声誉,也不能照搬海外或专业资料中的功效描述原文。

平台强调,功能性保健食品≠非处方药,在素材制作中应始终以“支持健康”“营养补充”为前提,而不是“解决症状”或“替代治疗”。

总结

保健品赛道的热度一直都在,只不过规则换了、玩法变了。

过去那种 “先拉人、再靠社群成交” 的流量打法,正逐步被平台治理和用户理性所淘汰。

这次腾讯对相关类目的开放,表面上是收紧,实则是在为这个高敏感行业建立一套更清晰、更可控的运营规则。

对具备资质、内容能力过硬的跨境品牌来说,这未必是限制,反而是机会:不再靠踩红线试错博量,而是在可预期的规则下,稳步起量、长期经营。

未来的确定性,不在灰色地带,而在合规直购、内容承接和用户沉淀里。