TOP小助手

TOP小助手国家市场监管总局公布,2024年互联网广告发布收入达到8919.1亿元,占各类媒介广告发布总收入的86.5%,互联网在广告领域的统治地位已经是其他传统媒介难以企及的。

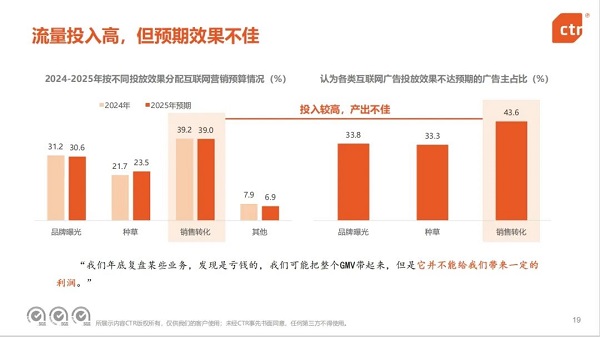

但与此同时,央视市场研究(CTR)最近发布的《2025中国广告主营销趋势调查报告》显示,超过四成广告主认为互联网广告“销售转化”的部分不达预期,这意味着品牌的投入与产出往往不成正比,在这样的流量狂欢中,高GMV低利润、甚至负利润的案例屡见不鲜。

此次CTR报告的调查对象包括200多家企业的中高层营销管理人员,他们的数据能直观反映出广告主的策略及背后的驱动因素。这份报告已经是连续第17年发布,通过与往年数据对比,TOP君还摘取了4个核心看点,让我们一起来盘一盘。

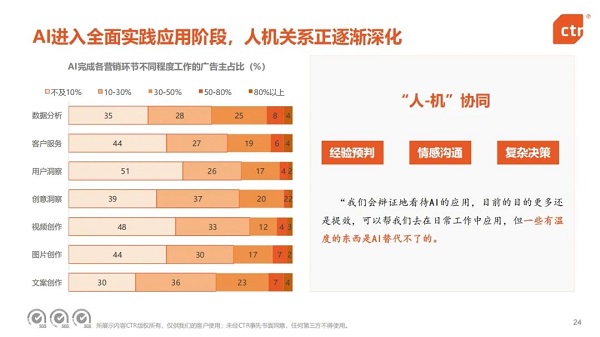

AI实践,从“能做什么”到“做了多少”

去年,报告统计了不同营销领域使用AIGC的占比。其中,创意内容生成如海报、视频、文案等占据第一,达到53.1%,营销玩法和数据分析则分别位列第二与第三。

今年,随着deepseek爆火,AI概念大热,问题已经不仅仅停留“AI能用来做什么”,而是“AI做了多少”,这意味着AI在广告营销已经进入全面实践应用阶段。

尽管如此,AI远没有到“取代”人类的地步。从图表看,大多数AI参与营销工作的程度仍在30%以下,多数广告主也清晰地认知到:“一些有温度的东西是AI替代不了的。”

用内容为流量注入温度

从“温度”的逻辑出发,内容营销是传递心智、触动情绪最重要的形式。

去年,84%的广告主同意“内容营销是实现品牌差异化,加深消费者关系的最佳方式”,他们看重自有推广与自媒体合作内容,种草类KOL/红人投放费用预期多数上升,说明品牌认可KOL真实体验和获取用户信任的价值。

今年,在流量投入高,但预期效果不佳的情况下,广告主们对内容与流量有了更深的认识:“以前觉得内容为王是口号,现在好的内容可以卷到更多自来水流量。”

“自来水”是用户主动、自发进行推荐的行为,代表这个时代最为稀缺的活人感,而这样的人群绝大多数是被好内容撬动的。

在内容与流量联动层面,广告主除了增投种草类KOL以外,还注重兴趣电商、社交/电商平台域内搜索,这些形式与用户兴趣和需求关联更加紧密,能够为流量注入“温度”。

品效协同,从“语文题”到“数学题”

“某些业务可能把整个GMV带起来,但是它并不能带来一定的利润。”互联网广告“销售转化”部分的投入最大,但超过四成的广告主认为效果不达预期,这凸显出短期流量爆发与利润的矛盾。

效果广告只是手段,品牌塑造才是长远目标。与去年相同的是,九成左右的广告主认同“品牌的心智份额是核心竞争力,注重效果是暂时的,注重品牌是长远的。”

今年,相比品效协同的口号,广告主对品效的理解更深刻,开始转向打破品效边界、构建品效强关。

有的广告主用一个有趣的比喻来表达品效之间的关系:“原来觉得品效合一是一个伪命题……但我们通过营销数字化革命,把品效做成了数学题,会有清晰的计算逻辑。”

从语文题转为数学题,品牌正在用更加具有确定性的方式联动品效。

精耕细作,撬动国内外需求

去年的报告将“下沉与出海”视为品牌成长阶段的“选做题”,通过统计广告主在不同区域市场的营销预算投放变化情况,得出“超大企业尤为重视增投国际市场、中小企业重视增投下沉市场”的结论。

今年,报告以更宏观的视角看待国内外市场。

在国内市场,广告主用产品和渠道的精耕细作撬动消费需求,下沉市场在这里只是重点区域市场之一。TOP君认为,在“扎堆下沉”之后,品牌逐渐意识到需要抛开“下沉市场”这个概念,从用户复购、小型业态等更切实的方面寻找增量。

出海也仍是广告主重点关注的延伸市场。尽管今年以来,国际形势复杂多变,仍有六到七成的广告主认为出海效果符合或高于预期。

针对出海普遍遇到的在地化问题,广告主给出了他们实践中得出的破局方法:产品本地化改良、选择有经验的合作方、依托当地渠道商宣推、以海外华人为先导目标。

结 语

看完整篇报告,TOP君最大的感想是,广告主的态度与看法都相当切实落地。报告将定量数据与质性访谈相结合,更客观、真实、立体地呈现出广告主的策略趋势变化。

此外,报告中提到的广告主对各媒体平台的“标签化”认知,以及媒体价值与用户真实认知的看法也非常有意思,能够给广告市场发展和相关主体经营提供一定的参考。