晏涛三寿

晏涛三寿

我在商场选盲盒

泡泡玛特,早已不是那个盲盒公司,而是千亿潮玩IP生态帝国的一匹黑马。

过年期间给小学六年级的侄子买礼物,他说想要泡泡玛特,然后领着我逛了一番。最近00后同事,又带我逛了公司附近的泡泡玛特,让我感受和分享了一把“年轻人的快乐”。

一个小小的玩具,看起来不起眼,但竟然赢得这么多年轻人喜欢,并且每家店都非常漂亮,非常不同,随便逛,就让人想拍照打卡。

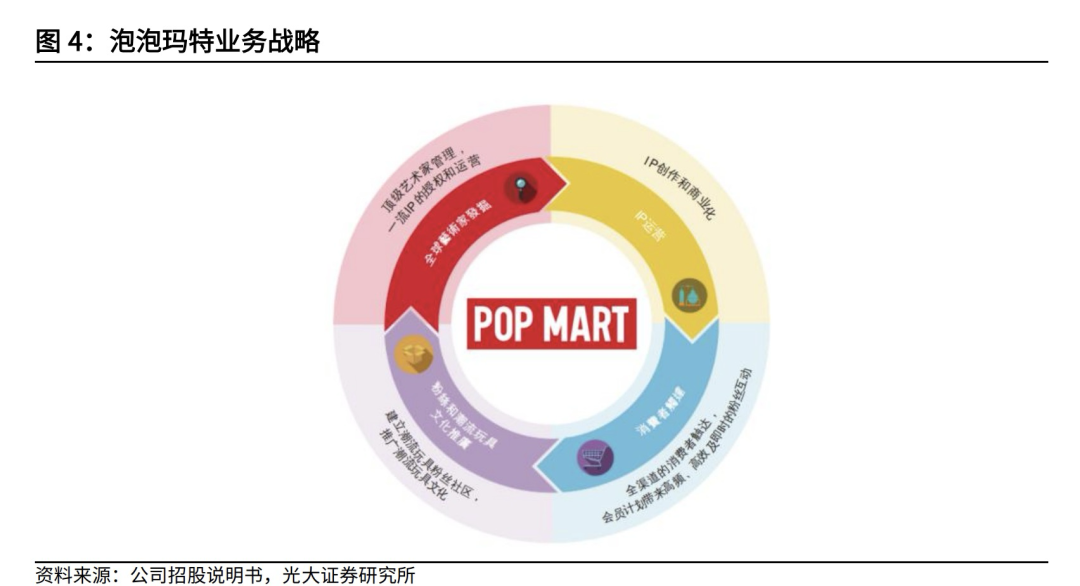

原来只知道泡泡玛特的盲盒 x IP很火,深度了解之后,我发现,他们背后还有一盘很大的棋。泡泡玛特早已不是那个靠盲盒出圈的公司,而是努力打造一个IP生态帝国,成为中国版本的迪斯尼。

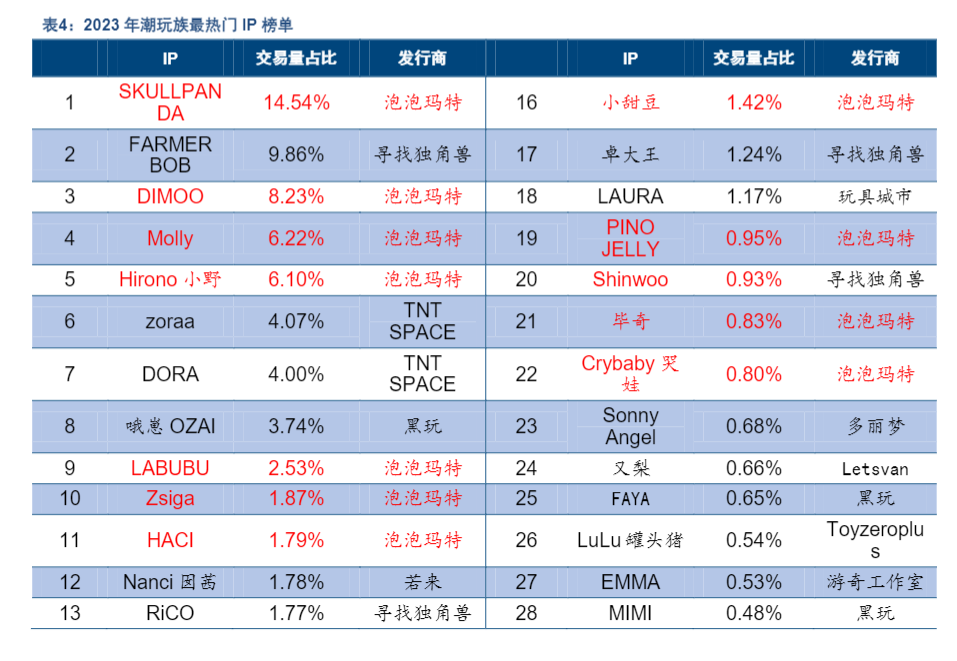

中国的潮玩行业,市场极其分散,过去市场品牌主要是乐高、万代、孩之宝、梦可宝这些国外品牌,几乎没有中国自己的潮玩品牌。

没想历经8年,泡泡玛特一跃成为中国潮玩行业第一。

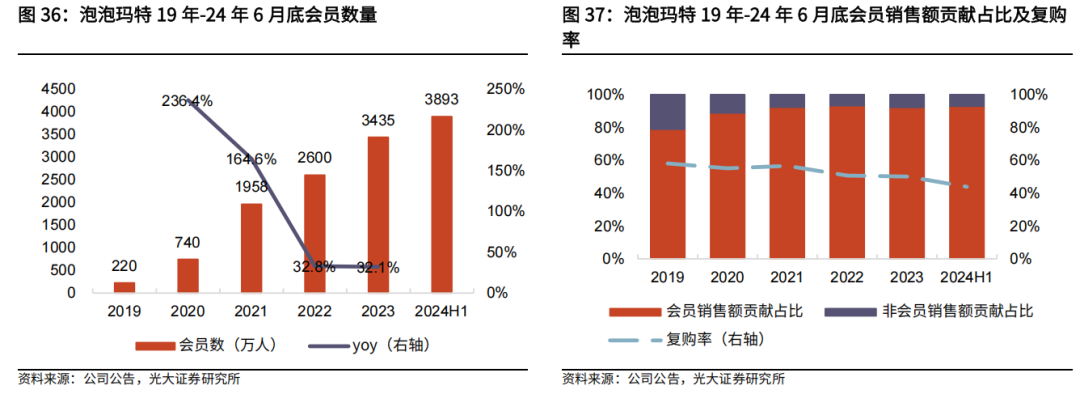

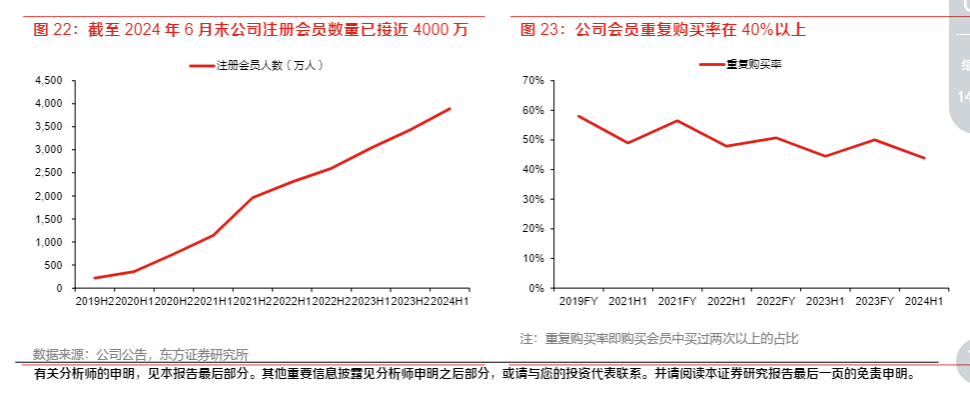

2024年营收预计超过140亿,而它的市占率超过11%。它线上线下的数据打通率超过95%,拥有近4000万注册会员,会员生意贡献超过92%,会员复购率近50%,会员平均标签超过150+。

你以为它是一家传统门店企业,实际上它是一家深度数字化运营驱动的公司,它就如同咖啡领域的瑞幸。

它的成功除了得益于中国精神文化消费的崛起和发展,与它们倡导的以用户为中心,打造“消费部落”业务战略密不可分。

最近深度研究泡泡玛特的崛起,我梳理了它从突然爆火,到行业重创跌入谷底,再到重回千亿市值,实现持续双位数增长的一套可复制方法。

潮玩行业的"致命悖论",IP狂欢下的集体焦虑

据行业调研显示,68%的消费者在购买时仅关注IP而非品牌本身(运营方)。这种"认IP不认品牌"的现象,正成为潮玩行业的集体困境。

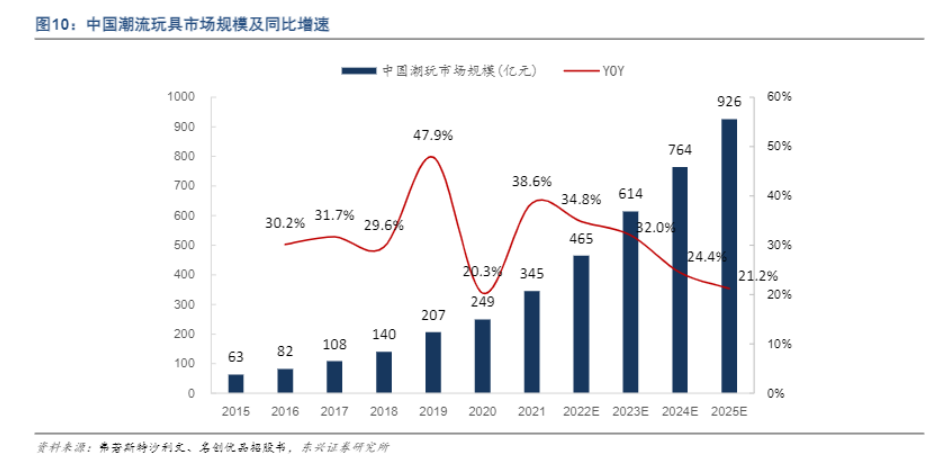

数据显示,2024年中国潮玩市场规模突破700亿元,但头部企业营收波动幅度普遍超过40%,某知名IP衍生品公司甚至因版权纠纷导致季度亏损过亿。

这种困境源于4个结构性矛盾:

● IP生命周期的"过山车效应"。单个IP的平均商业寿命不足18个月,如某顶流动漫IP衍生品销售额在2023年Q3同比暴跌72%;

● 品牌忠诚度低。潮流变化快,用户为设计师原创形象支付溢价,但企业难以沉淀品牌价值;

● 渠道成本黑洞。线下门店坪效持续走低,部分企业线下渠道利润率已跌破5%,竞争内卷严重;

● 开发周期长,高库存风险。潮玩比服装行业更复杂,从设计师 IP到产品出来,通常需要8-12个月周期,而且零部件更复杂,面对快速变化市场,稍有不慎,就卖不掉,造成库存压力。

这些问题如同悬在行业头顶的达摩克利斯之剑,让每个从业者都在思考:当潮水退去,谁能站在裸泳者之外?

泡泡玛特的"破局四象限",构建可持续增长飞轮

面对行业困境和焦虑,泡泡玛特却交出了令人惊艳的答卷:

在2024年半年财报中,公司注册会员数量已接近 4000万人,会员复购率43%左右,2022 年以来公司会员重复购买率基本稳定在 40%-50%。这在可选消费品领域是非常难的,因为很多传统公司复购率在30%左右就上不去了。

而这家成立15年的企业,用4个支点撬动了行业变革的杠杆。

1、IP矩阵的生态化运营

我前面说过,泡泡玛特要打造的是IP生态帝国,而不是一个盲盒公司。

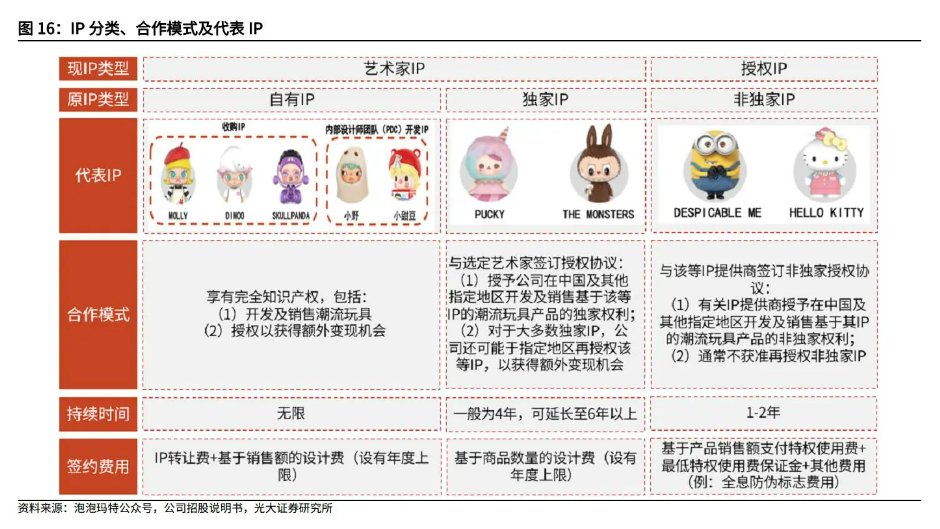

泡泡玛特构建了"金字塔型IP结构":头部IP(如Molly)腰部IP(Dimoo等),长尾IP(Labubu精灵动物系列)。这种结构如同热带雨林生态系统,既保证核心原有IP的稳定产出,又为新生IP提供生长空间,不断打造爆品。

经典IP如MOLLY、THE MONSTERS、和SKULLPANDA在2024 年上半年分别实现收入人民币7.82亿元、人民币6.27亿元和人民币5.75亿元。

通过建立IP全生命周期管理系统,企业能通过消费者调研数据预测IP潜力,将某新IP开发周期从18个月缩短至9个月。

更值得关注的是,泡泡玛特已跨界衍生出独立品牌:"葩趣"社区用户超2000万,"MEGA珍藏系列"二手交易市场规模突破50亿元,形成了IP价值的二次甚至三次开发。

最近,Hirono小野,在上海中环广场开启全国首家概念店,店内陈列如艺术展,是将IP从潮玩升维为生活方式品牌的尝试;推出珠宝品牌POPOP,首发新品系列带有 IP 元素,包括 HIRONO、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、Zsiga、LABUBU 等。

一家潮玩公司最重要的是不断签约新IP,或创造新IP,这样才能不断持续稳定。那为什么泡泡玛特打造的IP成功率高(营收破亿IP超过10个),基于IP开发出来的产品也多能成为爆款?

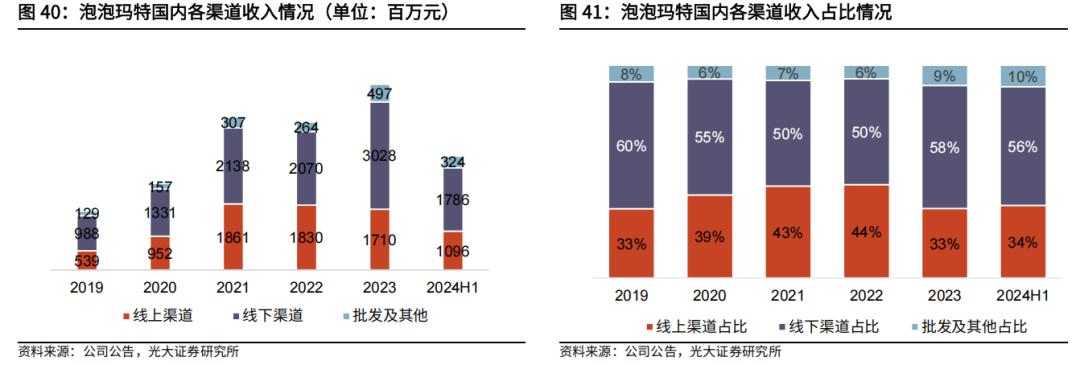

2、全渠道动态经营

只有传统思维的企业才分线上下线渠道,才把门店视作及时销售的渠道,而泡泡玛特并不这么看。他们通过数字化能力重塑线下门店的商业模式,重点不是关注及时销售,而是场景化的深度种草和深度连接。

所以,在渠道运营上,泡泡玛特采用了"全渠道动态经营"的模式,根据城市级别、商圈属性、用户画像动态调整渠道的生意指标。

比如,北京王府井店通过AR互动装置,从线下体验店转型为"内容工厂",不但提升了UGC内容的曝光,客单价也提高了;而在某些旅游景点的门店,拉新的目的反而比销售目的更重要,虽然没有即时转化,但把线下触点和私域深度连接起来,进一步提高单店的运营效率。

还有,大家都在拆解学习他们的私域,这里精细化运营更有借鉴意义:官方建立的微信社群2,000个,粉丝用户自发建立社群超15万个。据说,他们还会专门对群里活跃的用户进行筛选,深度运营。同时,2022年泡泡玛特私域销售额占线上销售的一半以上,并且超过了其他电商的总和。

跟瑞幸一样,它们也是品运合一模式下的"大私域"闭环。

相应的,在评估线下门店的时候,泡泡玛特也会平衡销售额和用户运营层面的贡献,用消费者运营的逻辑和数据分析框架,制定不同的指标重点。

这种线上线下的无缝衔接,不仅给用户创造了更好更顺滑的体验,也提升了收入部门和成本部门的协作效率,最终,还增加了企业销售额。

3、用户资产的指数级增长

在瑞幸咖啡和泡泡玛特两家企业的身上,我真正的看到了“用户资产”的力量。

所谓用户资产,它是企业经营用户关系所积累的战略性资源,它包括显性的用户数据资产和隐性的用户终身价值的折现,前者形成数据流,提供生产资料,后者形成现金流,作为企业的经营成果。

这一闭环在泡泡玛特得到完美诠释。

他们的LTV(用户终身价值)是行业均值的4.2倍,通过用户行为数据优化盲盒概率分布,提高用户满意度。这不仅是数据的胜利,更是对用户心理的深度洞察。

我看到,泡泡玛特不断在通过用户资产的应用,持续打造多款高热度、长生命周期的爆款IP。

另外,会员体系的深度绑定创造了惊人的商业价值:2024 年上半年会员贡献销售额占比92.8%,会员复购率为43.9%。并且,这些用户还在不断“上头”,持续贡献着长期价值。

今天,从来不乏一炮走红,夺人眼球的品牌,比如完美日记,钟薛高,自嗨锅等等,短时间获得用户规模,销售成绩,但是这些并未转化成为"资产",不可复用和增值,企业就不能建立持续的竞争力。

4、一体化会员:从“泛用户”到“超级用户”的跃迁

前面我说,泡泡玛特起家是传统线下门店生意,但是现在它的数据打通率超过95%,从2019年开启会员项目,它们就重视oneID打通,要的就是数据资产,如今,已经是一家数字化运营驱动的公司。

泡泡玛特的会员体系,不是简单的“消费升级”,而是一场“情绪价值”的深度运营。它通过分层设计、稀缺权益和社交互动,将用户从“流量”转化为“留量”,最终实现品牌价值的最大化。

会员贡献了92.1%的销售额占比,核心用户年均消费3200元,Molly、Dimoo等IP二创内容超800万条。他们不但贡献高销售额,还自发成为朋友圈里的KOC,引领消费潮流。

从流量争夺到用户资产经营

泡泡玛特的成功,一方面是抓住了中国精神文化消费的大势,更重要的是它构建一套用户资产的运营能力。

用户资产思维,才是存量时代的核心竞争力。它将用户视为企业的长期资产而非短期交易对象,强调用户终身价值的积累与维护。

现在泡泡玛特市盈率已经快90倍了,而迪士尼市盈率在35倍左右。

这意味着在数字时代,企业的估值标准正在从"流量规模"转向"用户质量"。全渠道运营不再是简单的渠道叠加,而是需要构建动态平衡的生态系统,每个渠道都承担着独特的功能。

越来越多的行业在转型到这个模式上:美妆、车企、服装、母婴……

当行业还在争论"IP为王"还是"渠道为王"时,泡泡玛特已经用实践证明:真正的护城河是用户资产的持续增值能力。

谁能率先将用户资产纳入战略核心,谁就能在不确定的市场环境中建立确定性增长。

参考资料:

【光大证券】泡泡玛特投资价值分析报告:IP运营优势构筑护城河,持续扩张海外市场

【东方证券】泡泡玛特:中国潮玩领军者,大步迈向全球市场

【东兴证券】泡泡玛特:潮玩行业引领者,全球化+业务扩张驱动成长