TOP小助手

TOP小助手

《营销管理》作为现代营销管理之父菲利普·科特勒先生的集大成之作,也是不少营销人的案头书。经过半个世纪的沉淀与持续更新,始终站在营销实践的前沿,被全球管理者、商学院奉为圭臬。

2023年,中信出版社重磅推出《营销管理》(第16版·全彩版)。在最新版中,作者以全新的架构展开阐述,帮助读者理解学习营销战略和规划,创造和传播品牌,进而实现企业的长期价值。

作为营销学领域的奠基之作,本书对于行业和社会的价值不言而喻,新一版的更新也是众望所归。借助此次采访本书的核心译者之一蒋青云教授的机会,从译者的视角,TOP君了解到更多关于本书的译后故事和内容见解。

通力协作

工程化翻译便利本土化理解

Q:2019年您曾对《营销管理》(第16版)的出版抱有期许。此次作为陆雄文院长主持的翻译工作的团队核心,您能否分享下参与契机,以及参与翻译的感受?

蒋教授:此次翻译是复旦大学管理学院陆雄文院长牵头组建的队伍,院长觉得有必要去做这件事情,因为“营销管理”是全国高校MBA 和 EMBA 的核心课程之一,课程大纲由复旦大学管理学院的陆雄文院长、我以及金立印老师三个人负责编写。在大纲的基础上,我们认为菲利普·科特勒先生的《营销管理》一直是全球最流行的教材。因此,我们也将这本书作为基础的教学资料推荐给全国同行,作为《营销管理》课程的备选教材。陆老师决定主持并组织系里的五位老师一同来做这件事。

2021年11月、12月份,我们尝试翻译了书籍的第一章,与中信出版进行了协调。当然,真正翻译这本书的时间,是大家集体待在家里的那段日子,因祸得福我们可以更多精力投入在本书的翻译上。因此总体来讲,我们团队在翻译质量的把控上,比如对特定名词与案例分析理解方面,大家的协商与沟通都比较顺利。

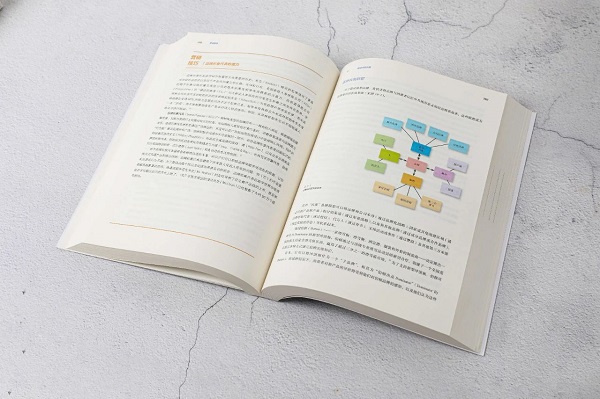

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

Q:与之前《营销渠道》第六和第七版的翻译工作相比,此次的翻译于您而言有哪些不同之处?

蒋教授:从翻译工程来看,《营销管理》(第16版)作为院长关注的重点项目,它的工程化工作做得更到位。从分工到初译,这个过程由我们的博士生参与,同时我们老师也要做进一步的精细化翻译工作,并在后期的校译、通稿整理和问题集中讨论环节做好分工协作。而《营销渠道》这本书,当时是我带领一些学生一起翻译的,虽然也进行了分工和协调,但总体来说可能没有此次项目那么正式化。

从内容和翻译质量来说,虽然《营销渠道》我翻译了两稿,但还是留下了些遗憾。因为它更侧重理论化知识,而原稿的三位作者来自不同的专业方向,有的是做数量的、有的则是研究行为管学的,因此书籍内容的起伏比较大,在翻译质量上相对来说没有那么均衡。

而《营销管理》从1967年的第1版到如今的16版,其中既有团队化的磨合,在写法上也协调得很好,是一个成熟的产品。在此基础上,我们团队也带着一定的责任感,想要把这份集体工程做好,所以在大家的通力协作下,我认为16版的《营销管理》在翻译质量上很有保障。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

Q:那您在此次翻译的过程中,是否遇到过较为棘手的难题呢?

蒋教授:我想最大的挑战可能是在概念名词的翻译上吧。因为在语境和理解中,很多英文并不适合直译,例如本书第二部分关于词汇offering的翻译。offering对应的是提供了什么样的产品或服务甚至是抽象的价值包,是marketing中经常用到的名词。在直译和以往的版本中,它就是供应品的概念,但此次我们还是做了些多样化的处理:在抽象理论之外,对应到具体的场景中,offering需要适时翻译为产品或服务。

类似的词汇,我们在初译的基础上,会根据不同的内容做一些具象化的调整。同时,对于一些容易产生争议的内容或者传统版本中不太适用当下表达的内容,都会开会商讨,以便读者以更本土的视角理解营销。

与时俱进

坚持核心逻辑突出商业环境之变

Q:对于全新推出的第16版,您觉得其中可圈可点或给您留下深刻印象的地方是什么?

蒋教授:总体来讲,科特勒先生这本书的核心逻辑并没有变。因为1967年初版《营销管理》的副标题叫做“分析、计划和控制”,这一核心管理过程至今没有改变,只是其中的内涵和主题在不断演进。

我觉得书中有三大变化给我留下的印象比较深。

首先,变化之一是对企业增长的全新认识。这一版将增长作为营销管理非常重要的结果,或者追求的目标,贯穿在整个营销管理过程中。它将原先分散在企业战略的制定、新产品的开发与竞争等不同章节增长类的话题整合到最后一部分,形成“管理增长”的有关章节。

之前,我也写过文章来谈《营销管理》(第16版)如何理解增长。比如,第16版在传统增长之外,还关注如何通过国际化和社会责任实现增长,让增长更加健康。当下全球经济增长处于一个相对疲软的状态,通过营销追求增长进而实现公司的价值,是非常重要的议题。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

变化之二,是新版对价值管理逻辑进行的小调整。在之前的版本中,营销的价值手段是“创造价值-传递价值-沟通价值”,意思是指营销过程借由产品或服务(offering)创造价值,通过渠道(channels)传递价值, 以及通过传播 (communication)来沟通价值这样的顺序进行。而最新的《营销管理》(第16版)将沟通的位置前置,这也顺应了互联网时代发达的社交网络影响顾客决策的大趋势——顾客的购买行为首先是通过搜寻,获得信息,然后做出决策。

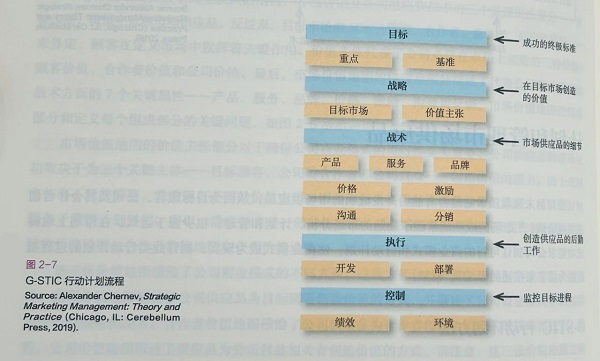

变化之三,我觉得是对一些营销执行流程方面的优化和改进。我个人理解,这可能与本书第三作者切尔内夫的加入有关,例如,第16版中第一部分第二章节G-STIC行动计划方法,就是他的研究成果。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

另外,在新产品开发方面,他也提出了五步流程的“门径管理法”,相比于过去的八步流程,既体现了基于互联网时代研发速度的加快和流程的交叉趋势,也让新产品开发流程科学性更加提高了。

Q:《营销管理》(第16版)中,将新常态下的营销现实分为了三大类,对比15版的四个营销新现实,变化还是蛮大的。面对不断变化的市场,尤其AI全面作用于商业的背景之下,营销从业者、以及相关专业学生,该如何把握新现实下的市场营销?

蒋教授:首先,第16 版将新的营销现实部分结构化了,即将新现实中的动因(市场力量)、结果(市场结果)和 holistic marketing(全方位营销)整合在一张图上,并通过箭头将三者之间的关系逻辑化。但在此版《营销管理》中,AI并不是核心讨论的内容。当然,在上一次与科特勒先生一同做分享交流的时候,老先生也提到了对当下AI发展的一些看法,相信在17版中有更多的关注。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

我觉得无论是营销从业者、学生还是学者,当前大家对AI都有相当的关注,尤其是其中跟Martech(营销技术)相关的AI,对于营销的运营、手段、策略以及效果都带来了机遇和挑战。

从学界来讲,营销学界很早就进行AI相关的研究,通过模式识别、机器学习、深度学习等方法建立数据模型、开发算法,从而更好地洞察顾客,优化营销策略,这也是目前营销学术研究的热点。

例如,复旦大学营销系有几位老师就通过机器学习的方法,借助面部识别或音频、视频数据的大数据分析和机器学习算法来识别消费者情绪,提出相关的营销策略建议。通过人工智能技术对消费者身份和偏好进行实时洞察,借助成熟的算法为营销团队提供崭新的工具,制定更加科学、精准的营销策略,也已经应用到了业界。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

除了沟通方面,对于业界来讲,我觉得AI还是会渗透到整个营销中,比如在前端产品的设计(创意的筛选、形成概念产品等)、精准营销策略制定,以及营销系统自动等方面都会用到人工智能。但是,营销整体观念的产生和洞察仍然需要人来主导,因为人工智能归根到底是经验学习的过程,很难完全替代人的全部创意和创造性。

而当下人工智能的火热,我觉得是因为其开始介入到内容生成方面,即AIGC,如此一来对于社会的影响更加广泛。比如,对于广告行业来说,因为包含着创意的来源、文案的写作、视频的制作等方面,在这个过程中如果运用到AI,实现“人智共创”,一方面能够有效地提高效率,但另一方面则对传统的设计类、文案类和创意类人才培养产生了冲击,甚至影响学生们对市场营销的认知。

所以说,营销既是科学,也是艺术。虽然它有工程化或者人工智能化的趋势,但其艺术、创新以及创意的部分,还是需要营销从业人员和营销管理者来考虑。因此,学生们除了进行创意的学习之外,还需要学习如何让营销更加科学化、工程化。

Q:ESG作为衡量品牌核心竞争力的基础,被越来越多的品牌纳入到长期发展战略中,本书也在最后一章增加了“社会责任营销”部分,您是如何看待ESG营销对于企业增长的价值贡献?对当下企业、品牌的ESG营销有何建议?

蒋教授:前面我提到社会责任,主要是让企业更健康地增长,所以ESG其实是可持续营销中一个具体的实现机制。自联合国环境规划署在2004年首次正式提出ESG理念以来,ESG受到全球范围内的广泛影响与认同。对比欧美等发达国家,我国ESG起步较晚,但在我国把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局后,也得到了迅速发展。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

我更希望借助ESG营销将一些可持续发展的思路内化到营销战略的目标中,像血液一样渗透到营销的资金流、信息流、物流、服务流等各种流程中。未来的营销,我觉得是要通过技术的发展、营销的创新来更好地实现环境友好,满足最广大人民群众的利益,在道德和规范层面更好地约束企业的行为符合社会利益。

我曾经写过一篇文章,讨论未来的Made in China(中国制造)应该是怎样的。从历史上看,Made in Germany (德国制造)代表了精密化、高端化的制造;Made in USA(美国制造)代表了大批量和经济实用;Made in Japan(日本制造) 代表了更高的质量和性价比等等。那么,Made in China也需要有差异化的品牌国际形象。中国应该努力在全球的制造业中扮演绿色环保、绿色创新和可持续发展的形象。这也契合于强调人与自然协调发展的中国传统文化。

Q:在您看来,有哪些中国品牌在这方面做得比较好呢?

蒋教授:在我们国家大力减排、加快制造业零碳转型的背景下,近年来新能源汽车与光伏产业在可持续发展方面做得都很好,从他们的出口数据也能看出取得的成就。借势发展起来的国产汽车品牌,以及光伏企业不仅在产出数据上遥遥领先,也促进储能成本持续下降,迎来“碳中和”的正向循环。

Q:《营销管理》是经典之作,但一直以来其也被誉为是最难啃的一本专业著作,对此您可否给到一些学习或阅读建议?

蒋教授:《营销管理》也是我当年教书时用的第一本书,那时1989年还是第四版,后面新的版本陆续出版,我们也一直将它作为最重要的参考书。

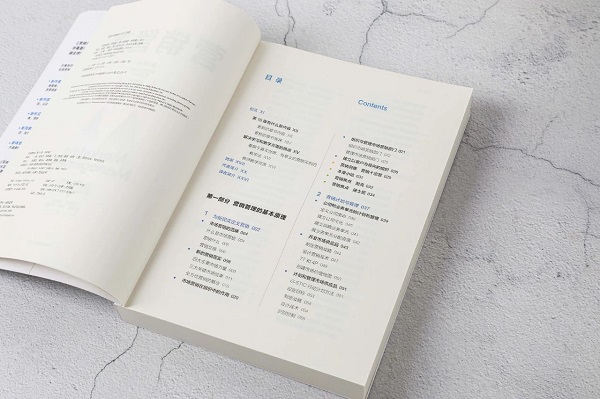

这么多版本跟踪下来,我觉得首先还是要把书籍的整体逻辑搞明白,熟悉书籍的目录和思维导图,着重关注每一概念的具体位置,不用急于进入具体的内容;书籍附带的思维导图可以帮助大家把握整体的逻辑和部分的关系,不拘泥于具体的章节。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

其次,我认为第一部分一定要好好阅读,因为全书最重要的变化都体现在其中,也是后文框架和核心内容的缩略版。因为营销需要通过学习理论来解决实践中的问题,再针对实践总结形成新的理论,那这一部分吃透后对于后面的学习也有很大帮助。

第三,前面提到的“预测-创造-沟通-传递”的价值创造逻辑链条,一定要判断它的逻辑是怎样变化的,因为营销强调交换,而交换是价值的交换。

第四是需要理解消费者的决策旅程,或者叫顾客旅程。因为营销不光是面对消费者,还会有B2B 。只有在信息沟通、销售和关系渠道上,做到全渠道、全方位地覆盖消费者或者顾客的决策旅程,才能更好地认识消费者在售前、售中与售后的行为与行为目的,也就是营销管理中从常用的决策者身份转换到消费者的角度。

聚焦内外

把握营销未来发展趋势异同

Q:翻译此书后,结合对营销市场的洞察,您认为国内外对于营销产业未来发展趋势的观点,有何异同之处?

蒋教授:我认为同步的方面还是比较多的。大家面向的都是一个数字化的未来,在李维特(Levitt)《市场的全球化》这篇论文早就讲到,因为技术在全球的扩散,导致很多技术类产品在各个国家是没有差异性的,所以需要强化产品的全球营销。

这种技术化、智能化、可持续发展的趋势,以及快速响应或敏捷营销这类高效率的营销方法,是共同关注的。

如果说有差别的话,我觉得西方更加关注价值观的营销,即关注做企业时,怎样去创造企业的根本价值,以及向外界塑造何种价值观,而国内对营销的社会利益倡导则相对较少。

书中最后一章,提到了巴塔哥尼亚品牌在创造社会价值和可持续营销方面的实践,其老板捐出全部股份建立了地球基金。这其实就是来自于自身的价值观驱动——公司是为了消费者未来更好的生活而存在的,从而实现推进可持续的营销。

《营销管理》(第16版·全彩版)实拍图

另外,在与消费者的价值共创方面,国内的布局、构思和策略相对西方企业来说,还有进步空间。例如,当下大家都认同营销并不是卖产品或者服务,而是卖创造产品价值的过程。但过去卖产品时,价值是嵌入在产品当中的,随着服务营销的实践进步,大家才发现服务更能够吸引消费者实现价值共创。这为营销学者们提供了思路。同时,随着消费场景化、流程化、体验化的普及,中国企业也慢慢接受过去在认知上的差异,并逐步改变发展观念。当然作为学者来讲,我们也有更大的责任推进营销理论的创新,让其尽量不落伍于企业的实践。

Q:对于这本书其他的方面,您还有想要补充分享的吗?

蒋教授:其他倒没什么了,我觉得第16 版和前面版本相比的话,在整个逻辑上面虽然是清晰的。但是在写作方面其实更加提纲挈领了。因为它没有写的那么详细,有些内容比较简略,大家在阅读时,可能更适合那些对营销有一定认知基础的人来读。如果作为第一本入门书来读的话,在理解上可能存在困难,可以配合着《营销学概论》《基础营销学》《消费心理学》《影响力》等书籍一起阅读。