达尔文主义的中文翻译是:物竞天择、适者生存。能够生存下来的不一定是最强的或是最聪明的物种,但一定是适应环境变化的。社交媒体时代同样适用这一原理,能够立足生存、有所发展的企业不一定是翻云覆雨、网罗精英的强势集团,而是能够快速适应变化、快速实现数字变革的企业。

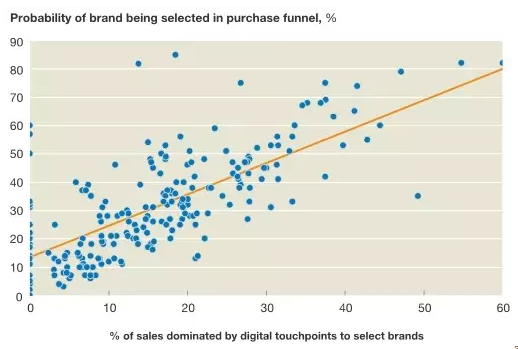

这并不是危言耸听,麦肯锡的大数据报告清晰地说明在互联网上成长起来的企业,品牌转化率更高;数字化效果好的公司被用户选择的概率是其它公司的2.5倍。

每一场变革,注定都会是几家欢笑几家愁的局面,品牌的数字化步伐能否跟上客户需求的变化?怎样才能不被客户的需求牵着鼻子走?于企业而言,前路漫漫,一场演变势在必行。

一、麦肯锡报告样本说明

品牌样本:1000个

消费者决策样本:20000个

监测时间:2012年~2013年

调研范围:覆盖了15000个欧洲家庭除了生活必须花费外的“可自由支配收入”,这部分花费占到这些家庭总花费的70%。

二、在线消费改变游戏规则

数字化、信息化已经成为一种潮流,势不可挡,越来越多的人开始借助于网络信息进行消费。

有数据统计,电子商务以每年20%的速度增长,这同时意味着实体市场销售比率的下降。这一数值还会持续增长,因为90后以及00后的数字原住民,正在成长为消费的主力。

本次调研发现,在消费前期,39%的用户会通过网络搜索品牌;在评估考量品牌的过程中,这个比率上升到了81%;在实现交易阶段,20%的用户最终完成了在线购买,他们就是真正意义上的“网购一族”。

当然用户的使用习惯也会因为品牌的性质而有所区别。

软件、机票以及终端零售业,在线完成交易的“网购”比率会更高;而汽车、保险、快消品,在网络上完成交易和借助网络作为信息参考的比例大约为对半开;还有一些行业跟消费者的既有习惯相关,如电信、银行以及家电行业,消费者延续以往养成的消费方式,不容易改变。

三、品牌的数字危机

对于企业营销来说,最头痛的问题恰恰是消费者向数字端迁移。从中衍生出来的一系列品牌危机包括:

随着渠道的拓展以及信息的传播,品牌间的竞争稳步增长并日趋激烈;

多数企业电商平台的品牌转化率低于现场亲身体验的。现场亲身体验的转化率能达到40%,而电商平台的转化率只有25%;

用户获取信息的成本在不断降低,相对的品牌官方信息正在失去唯一性,因此,品牌转换率正在下降;

网购越频繁的用户对品牌的忠诚度越低。研究表明这些用户往往会加入Facebook、Twitter上的售后评价团体,对质量以及服务进行交流,而用户接触的信息越多,则意味着交易潜在的不稳定因素越大;

公司对交易过程的把控能力与互联网用户的信息收集能力往往是成反比的,最老练的互联网用户,他们的购买行为往往是自发的,不受控制的;

在社交媒体上,由于圈层关系的影响,广告的影响力大不如前,沿用传统的广告模式已然不可行。

四、数字达尔文主义的作用力

研究发现,也有一些公司很好地顺应了这次变革。麦肯锡给不同公司在互联网上的表现进行了打分:

公司采取什么样的品牌策略才能受到锱铢必较的网购一族青睐?

在移动电商时代,怎么样才能服(pai)务(ma)用户,让他们有宾至如归的感觉?

怎么样才能记录顾客的足迹以及评价并将之应用于提高服务水准?

然后,综合考量数据以及品牌规模以及市场占有率,得出20个行业排名前十的品牌,并据此分析数字技术应用在用户购买过程中的作用。

调研结果显示领先的10%与垫底的10%的差异非常明显,前者的品牌认可度是后者的2.5倍。同时,软件、消费类电子产品、电器等在互联网上生长起来的品牌,它们的品牌转化率更高(品牌数字化每增加1%,转化率增加1.5%)。

这种差异对竞争的影响是显而易见的,比如品牌会优先考虑在自己的领域巩固优势地位,提防后来居上者。

客户在线选择品牌并非一个随机事件,事实证明,数字化做得好的公司被用户选择的概率是其它公司的2.5倍

另一个发现是“口碑传播”对在线品牌的积极意义。在样本中,“口碑传播”的指数在0.7到1.4之间波动,品牌数字化每增加1%,口碑传播就能将这个作用以1.1倍的效果放大。

“口碑传播”的效果如此明显,以至于品牌对免费又好用的社交媒体爱不释手,都想从中分一杯羹。

五、迎接数字化革命的正确姿势

达尔文说过:适者生存。生存下来的不一定是最强的或是最聪明的物种,但一定是适应环境变化的。而在社交媒体时代,一个公司,一个品牌,立足生存并有所发展,可以问自己三个问题:

1、你是否已经推出了数字营销模型?

即使是传统产业,数字变革也是势在必行,对那些只想按部就班的人来说,这无疑又是一记警钟。

在西欧,已经出现了两个完全数字化的电信公司,Mobile Vikings 以及 Free,它们的品牌转化率分别达到了70%和80%,相对的,电信行业平均转化率只有大约50%。

当然,这两家公司取得这样的效果并非偶然,它们所提供的服务也是高水准的。对于Free公司来说,他们甚至没有固定的推广预算,但是通过网页、博客以及社交媒体发声,推行线上互动以及品牌认同策略,赢得了目前可观的市场份额。

就传媒行业而言,《金融时报》以及《纽约时报》也把电子交互玩儿得风生水起,在数字化时代,品牌认同以及影响力并没有受到新生代的冲击,在传统媒体整体不景气的情况下,它们的线上广告营收却在稳步增长(数据来源于美国报业协会)。

2、你懂得优先占据用户口碑吗?

社交媒体的地位似乎是一个先到先得的东西。

先行者占据了优势地位,把控了社交媒体上的话语权。后来者的处境愈加艰难,形成了“沉默的螺旋”,而这种两极化还在加剧。

社交媒体上的“口碑传播”于品牌而言是一个有力武器,任何风向的微调对终端销售而言都能产生“蝴蝶效应”。积极的用户反馈可以增加品牌的“黏性”,进而增加再次消费的可能性。

3、说了半天,渠道找对了吗?

数字化与否,从来没有第二次机会。

在对两个终端零售品牌进行比较时,麦肯锡发现社交媒体更有说服力,受社交媒体影像的购买力是其它数字手段的两倍。而在研究两个意大利银行时,发现“在线搜索”这一形式的品牌转化率是其它渠道的五倍。

其中的秘诀在于,了解用户,摸索出针对他们的渠道,并提出相应的解决方案。

数字变革,或曰新媒体革命,在提供更多选择的同时,也意味着营销环境的全面转换。而每一次环境的变化,都会带来物种的淘汰与更新。

在现代社会,达尔文的进化论被运用到多个学科领域中,譬如说社会达尔文主义已被国内公众耳熟能详,而被海外数字营销界广泛使用的数字达尔文主义,在国内却仍然鲜为人知。

随着数字营销的竞争日趋激烈,数字达尔文主义或许会成为在混沌中摸索的我们,一个可以信赖的理论指南针。

(McKinsey & Company)